20 января 2005 года

Вильям Савельзон

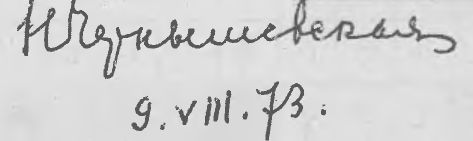

Эту надпись сделала мне на память на своей книге «Повесть о Чернышевском» его внучка Нина Михайловна. Посмотрел я сейчас на этот автограф свежим взглядом - и только теперь понял, почему она написала не Н.М., а Н. Чернышевская. Сознательно или нет, но она, наверно, хотела, чтобы ее автограф всем походил на дедовский, с общим инициалом, только женское окончание -ая, тут уж ничего не поделаешь.

Нашел я старую записную книжку 1973 года, мы тогда с женой плавали по Волге на теплоходе «Валентина Терешкова», который - оренбуржцы помнят - на все лето фрахтовал оренбургский совет по туризму:

«9 августа. Саратов. Самое сильное впечатление - о музее Чернышевского. Ощущение незримого присутствия хозяина и от того, что дом сохранен хорошо и достоверно, и от того, что много подлинных вещей и документов, что очень толкова экспозиция. Рыже-каштановый локон, оставленный Николаем Гавриловичем перед отъездом в ссыпку. Очочки с маленькими сильно увеличивающими закругленными стеклами. Зимняя шапка-пирожок, бедное холодное кашне. Афишка концерта в пользу бедных: выступали Достоевский, Некрасов, Чернышевский - о недавно скончавшемся Добролюбове, играл Рубинштейн, пела какая-то француженка госпожа де ла Что-то.

Юмор сильного человека: провокатор Костомаров обвинил Чернышевского, будто тот написал поправки к прокламации, но Николай Гаврилович на допросе сказал: «Вы мне льстите, этот почерк намного красивее моего».

А почерк действительно был неважный: бисерный, не очень разборчивый. Внучка Нина Михайловна надписала свою книгу и долго рассказывала о деде. Когда доходила до его бед и лишений, голос ее дрожал, она замолкала, отворачиваясь, чтобы не видно было слез.

Странно, до чего похожа эта седовласая 72-летняя женщина на своего деда. Ей бы бородку, букли до плеч да маленькие очки - вылитый Николай Гаврилович. Для нас он - старина невообразимая, но он умер всего за 12 лет до ее рождения».

Сейчас Чернышевского в школе, кажется, не изучают, во всяком случае вряд ли пишут сочинения по его роману «Что делать?». А жаль. Ленин когда-то написал: «Он меня всего глубоко перепахал». И жаль, что не помнят автора как удивительную личность, сына и внука протоиереев, дошедшего в своем саморазвитии до материализма. Сейчас время свободного выбора - верить или не верить, но Чернышевского иной раз вспоминаешь, глядя на тех, не имеющих собственных твердых убеждений, кто совсем еще недавно и атеистом настоящим был только потому, что требовала партия, и настоящим верующим не станет, отдавая дань только моде.

Теперь слово «идеал» если и произносят, то с ухмылкой. А Чернышевский за идеалы свободы для народа претерпел позорную гражданскую казнь, когда на петербургской площади, перед толпой, на эшафоте, его поставили на колени и преломили над головой в знак его гражданской смерти шпагу. Претерпел и мрачные казематы Петропавловки, и 27 пет каторги и ссыпки.

Николай Гаврилович, кстати, пусть и не очень крепкими узами, но связан с Оренбуржьем. В нашем областном архиве хранится серо-коричневая папка с грифом «Строго секретно». Осторожно листаешь ее - и явственно представляешь себе страсти, кипевшие в Оренбурге осенью 1883 года, ту панику, которую вызвало вроде бы мало значимое событие: проезд через Оренбургскую губернию из сибирской ссыпки в Астрахань «секретного арестанта» Николая Гавриловича Чернышевского.

Тот еще в Сибири, его везти на лошадях полтора месяца, но оренбургский губернатор Астафьев получает из Петербурга указание принять «во исполнение Высочайшей вопи все меры к недопущению огласки проезда Чернышевского и каких- либо при этом проезде беспорядков». Жандармы занервничали, забегали. Заранее отобрали для конвоирования от Оренбурга самых надежных унтер-офицеров. У одного из них фамилия - лучше не придумаешь: Дыбенков! Дыба.

Чернышевский въезжал в Оренбург со стороны Орска. Что думал он в холодной жандармской карете, что видел сквозь залитые дождем окна?

Может, вспомнил, как двадцать пет назад в такой же серый день вез его, арестованного, в Петропавловскую крепость жандармский полковник Ракеев. Тот самый, который сопровождал тело Пушкина, тайно вывезенное из Петербурга в Святогорский монастырь для погребения. Почему бы ему вспомнился Пушкин? Да ведь полвека назад по этим же оренбургским улочкам ехал Александр Сергеевич.

И вспомнился, наверно, Тарас Шевченко. Морщинистый высокий лоб, ясные глаза, вислые усы. Кобзарь у Чернышевских глухо, с трудом рассказывает о «злом городе», как зовут казахи Оренбург. Вспоминает, как сжалось сердце, когда жандарм привез его в выжженный солнцем, пыльный, сонный военно-чиновничий Оренбург - врата ада, через которые он прошел и не сломался. Через два раскатистых «р», зловещим карканьем ворона звучит это слово: «Оренбург».

Иркутские жандармы, как вещь, сдали Чернышевского оренбургским. Он не знал, да ему было и не интересно, какая сейчас идет в городе лихорадочная работа, чтобы никто из местных либералов не узнал о его приезде, как убирают с улиц всех подозрительных людей, как бдительно его охраняют.

До отхода поезда его запрятали в камеру. Наконец поезд тронулся. Дождь все моросил и моросил. Скучное, тревожное время серых сумерек, переходящих в ночь, в которую редкими желтыми огнями уплывал Оренбург.

И последний лист «Дела». Так и слышится в нем облегченный вздох: «20 октября. Господину начальнику Саратовского жандармского управления. Известное вам лицо благополучно проследовало город Оренбург на Сызрань. Начальник Оренбургского жандармского управления Дувинг».